Bei Papa im Proberaum: Metallica verdrahten uns - und zwar hart

/14.09.2017 Lanxess Arena Köln

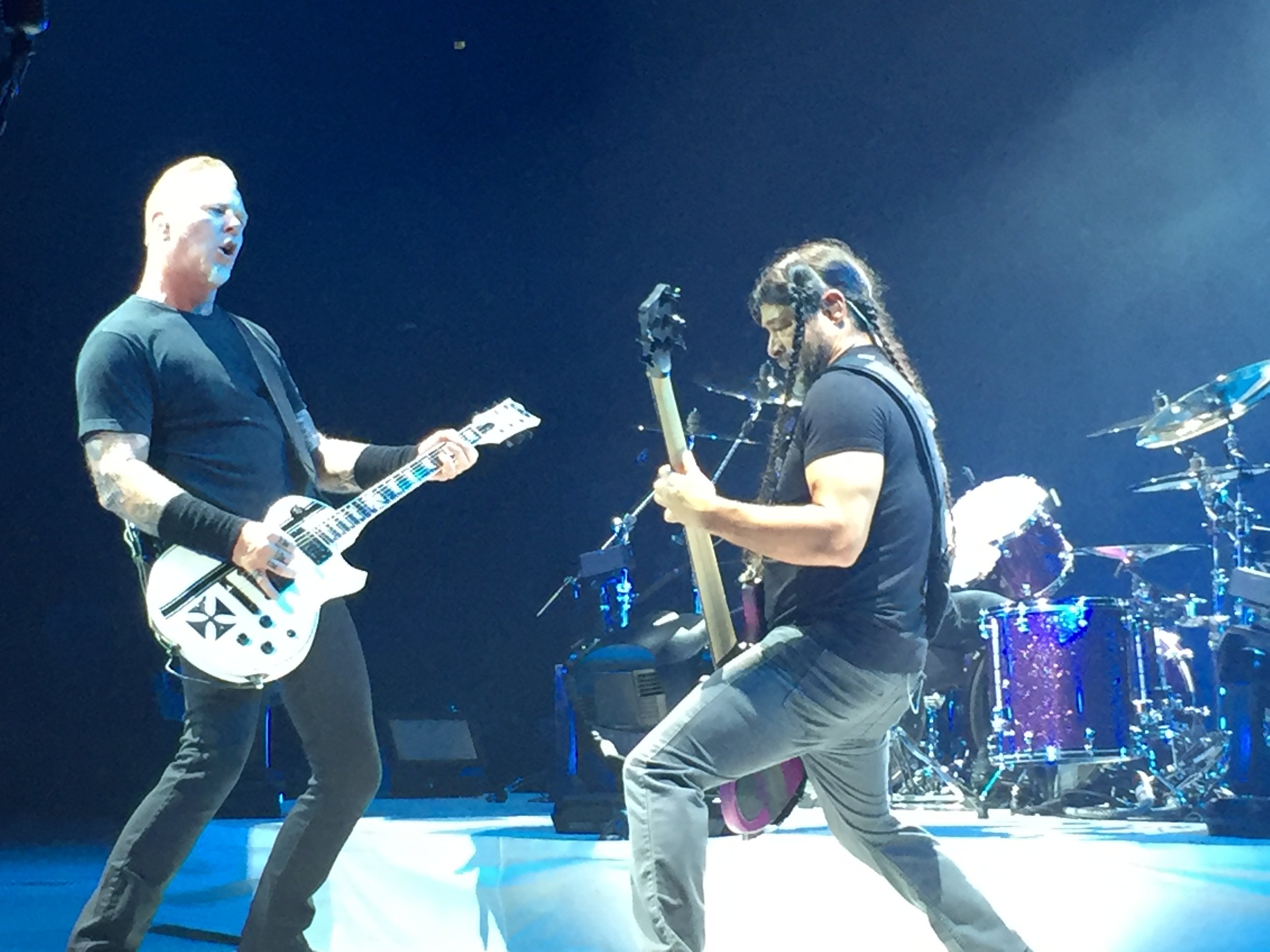

Kirk Hammett schnallt sich die wunderbare Boris Karloff-Gitarre um, geziert vom Motiv des Filmposters zum Grusel-Klassiker The Mummy. It comes to life!, prangt da als Attraktion, und genauso ist es auch. Up close and personal stehen wir da, nahezu in Griffweite der Akteure, die da auf der runden Bühne ein Wunderwerk der Melodien und Effekte abbrennen. Näher kommt man wohl nicht mehr heran – und das ist auch gut so.

Worldwired, die Welt am Draht (so hieß zumindest mal ein unsäglicher Streifen des ebenso unsäglichen Herrn Fassbinder, der Regisseur, nicht der Schauspieler), unter diesem Motto reist das Flaggschiff der Big Four derzeit durch die Lande. Und das mit einem Album im Gepäck, das nicht wenige als Rückkehr zur den Thrash-Wurzeln würdigen und das mit „Moth Into Flame“ und „Halo On Fire“ wundervoll komplexe Geschosse enthält, zu denen bei den Music Awards eines früheren Musiksenders sogar eine Lady Gaga eine durchaus achtbare Figur ablieferte. Nachdem die Stippvisite im Rahmen der ersten Ausgabe des seligen Rockavaria 2015 schon zu unserer Begeisterung gereichte, legten wir uns naturgemäß beim Beginn des Vorverkaufs vor einigen Wochen auf die digitale Lauer und errangen doch tatsächlich zwei Einlassgenehmigungen für die einzigen Ansetzungen hierzulande in diesem Jahr (München folgt im April 2018). So führte uns der Weg wieder in die als „Henkelchen“ durchaus treffend bezeichnete Lanxess-Arena in Köln, wo wir ja bereits im Januar dem berauschenden Schwanengesang von Black Sabbath lauschen konnten und wo sich Metallica gleich zweimal eingebucht haben (Donnerstag und Samstag, beides überraschenderweise ausverkauft). Viel war im Vorfeld diskutiert worden über die immer absurderen Pakete, die feilgeboten werden – wer mag, kann sich für durchaus beachtliche Summen die „Whiplash Experience“ oder anderes holen: gewunken wird dabei mit früherem Einlass, exklusiven Andenken und sonstigen Albereien. Nicht im Programm ist die lästige Front Of Stage-Unsitte, was einen guten Grund hat, den wir im Laufe des Abends wohlwollend notieren.

Erst einmal müssen wir allerdings konstatieren, dass es in Köln entweder kalt (Sabbath) oder regnerisch ist (heute): es gießt beachtlich, als wir in der Einlass-Schlange stehen, wo manch einer bereits mit den ausgesuchten Merchandise-Artikeln durch die Gegend spaziert (durchsichtige Metallica-Tüte, eine Poster-Röhre, und wohl auch Zugang zu einer Ausstellung. Wer’s braucht).

Der Altersschnitt scheint im Vergleich etwa zu Iron Maiden doch gehoben, vielleicht stehen wir auch am Senioreneingang, wer weiß. Relativ pünktlich öffnen sich dann dankenswerterweise die Tore, die personalisierten Tickets werden eher kursorisch geprüft, und wir eilen sogleich in Richtung Arena – wo wir dann erst einmal verblüfft sind. Dass die Bühne auch auf dieser Gastspielreise mitten im Saal platziert wird, das war soweit klar, aber das Ganze präsentiert sich sehr heimelig und überschaubar. Vor allem aber bietet das Rund so viel Platz für die Umstehenden, dass auch wir ganz problemlos noch in die (fast) erste Reihe spazieren können – so viel also zum Thema früherer Einlass und Front Of Stage. Hier ist quasi jeder, der einigermaßen früh dran ist, an vorderster Front – eine Art Basisdemokratie, die wir doch äußerst sympathisch finden. Ob wir jetzt am richtigen Ende platziert sind, das wissen wir nicht, immerhin steht das Schlagzeug rückwärts zu uns – aber sie werden sich schon etwas dabei gedacht haben.

Die Bühne wirkt eher spartanisch, aufgeräumt und weiß, von großen Show-Effekten erst einmal keine Spur. Darum kümmern sich erst einmal die Nordmänner von Kvelertak (sämtliche Varianten von Kellertakt bis Klebertrakt nehmen wir durch – eigentlich heißt das wohl „Würgegriff“), die die Ehre des Opener-Slots haben. Schlagwerker Kjetil Gjermundrød hilft sich mit Krücken an seinen Arbeitsplatz, macht seine Sache dann aber durchaus formidabel, aber Blickfang ist natürlich gleich Chef-Zoowärter Erlend Hjelvik, der offensichtlich den Wandschmuck aus dem Hause seiner Großeltern entwendet hat und mit einer ausgestopften Eule auf dem Kopf umherspaziert (und das ist jetzt ernst gemeint). Herr Hjelvik röhrt, grunzt und dräut sich durchs Programm, bei dem wir auch beim besten Willen keinen Piep verstehen. Kunststück, bieten die Herren ihre wilde Mischung aus Hardcore, Thrash, Rock’n’Roll und Schwarzwurzel-Einsprengseln ausschließlich in ihrer norwegischen Landessprache dar.

Was anfangs noch wie eine wüste Krawall-Attacke wirkt, entwickelt sich im Verlauf der 40 Minuten zu einer durchaus spannenden Angelegenheit, die von der bunt gewürfelten Truppe (der eine Gitarrist scheint der Sohn von Jack Black, Basser Marvin Nygaard erweist per Hüsker-Dü-Shirt deren just an diesem Tage verstorbenen Drummer Grant Hart die Ehre) mit Schmackes vorgetragen wird.

Eine mächtige Wall of Sound entsteht da, immer wieder mit groovigen und melodischen Elementen durchsetzt, bei der die Songs mehr oder weniger ineinander übergehen. „Was ist los?”, ruft uns Herr Hjelvik immer wieder einmal zu, widmet einen Song dem bevorstehenden Hauptact und lässt sich auch von einem defekten Mikro nicht verdrießen: er schnappt sich einfach einen Ersatz mit Kabel, was dann kurioserweise wirkt wie die Leute, die Dieter Thomas Heck in der Hitparade stets die „Interpreten“ nannte. Am Ende schwenkt er noch eine schwarze Flagge über unseren Köpfen – ausgeliehen von Alissa White-Gluz? – dann marschieren sie wieder von dannen. Die Crew rollt den Teppich wieder ein, nimmt auch die Eule mit, und wir harren der Dinge, die nun kommen.

Wir bestaunen dabei die Technik, die von überall her bestens einsehbar ist: nachdem die Bühne ja mitten im Raum steht, ist quasi alles Backstage-Area. Aus unserer Ecke haben wir besten Einblick in Kirk Hammetts Gitarren-Arsenal, das der zugehörige Tekkie nun nach und nach stimmt – sämtliche Speziallackierungen, von der erwähnten Mumie bis hin zu White Zombie (der gute Kirk weiß: Karloff rult, aber Lugosi rult auch ein bisschen), können wir dabei aus nächster Nähe begutachten. Kurios wird es, als etwas, das aussieht wie ein Sofakissen, hinter die kleine Leiter geklemmt wird, die auf die Bühne führt. Wir werden hierzu noch Näheres erfahren.

Als endlich der alte Reißer „It’s a long way to the top“ in voller Länge erklingt, steigt die Spannung, dann heißt es Licht aus und das etatmäßige Intro „The Ecstacy of Gold“ an (heute ruft keiner der Umstehenden die irrige Auslegung, das sei das Lied vom Tod, vielleicht hat sich das endlich langsam herumgesprochen). Dann setzt es noch ein weiteres kleines Intro, aber einen Moment dauert es noch, immerhin muss sich Kirk Hammett noch schnell das Näschen putzen, aber dann stürmt er auf die Bühne, so wie jeder seiner Kollegen aus seiner jeweiligen Ecke, um zum Stakkato von „Hardwired to Self-Destruct“ den Reigen einzuläuten.

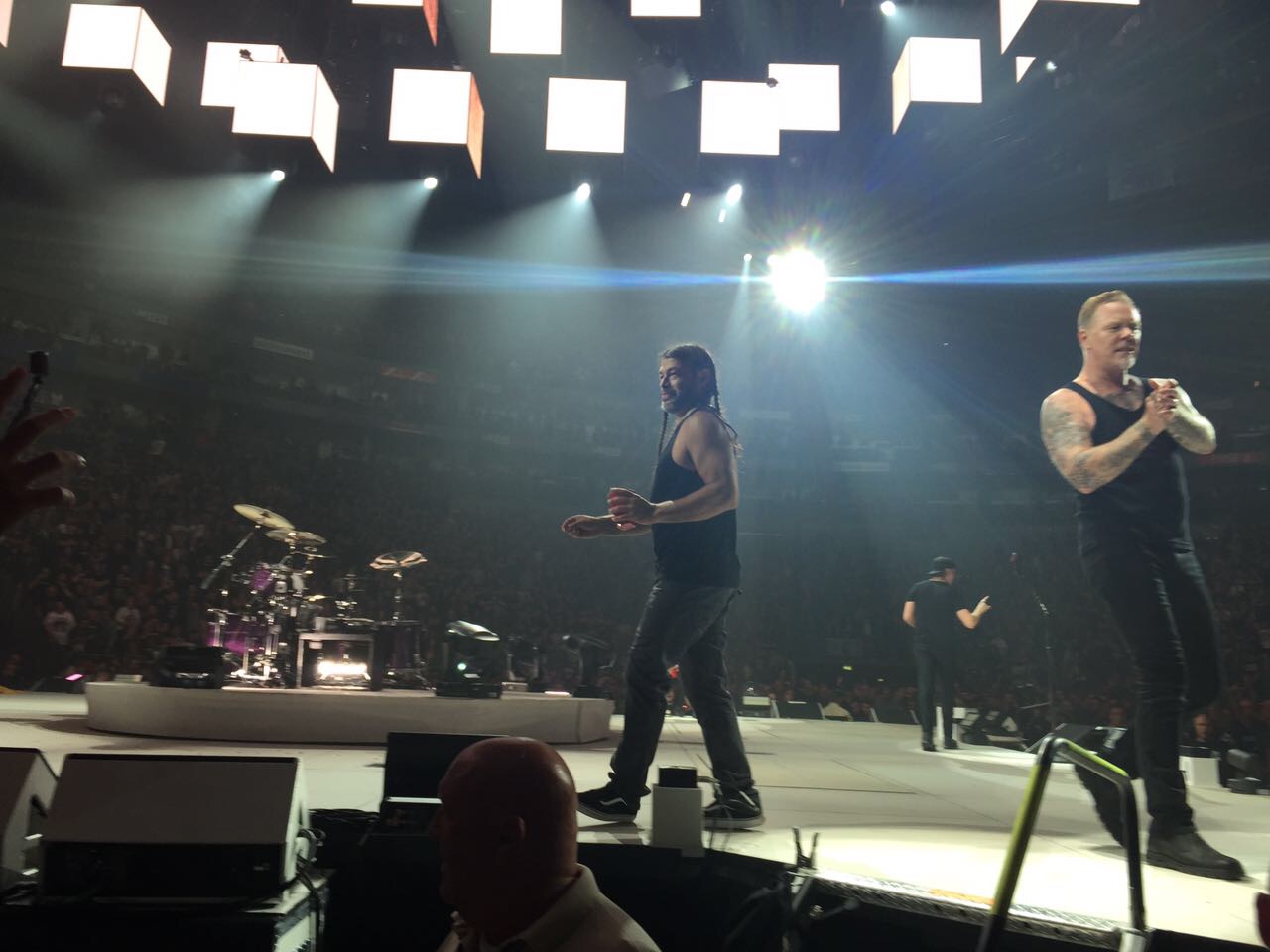

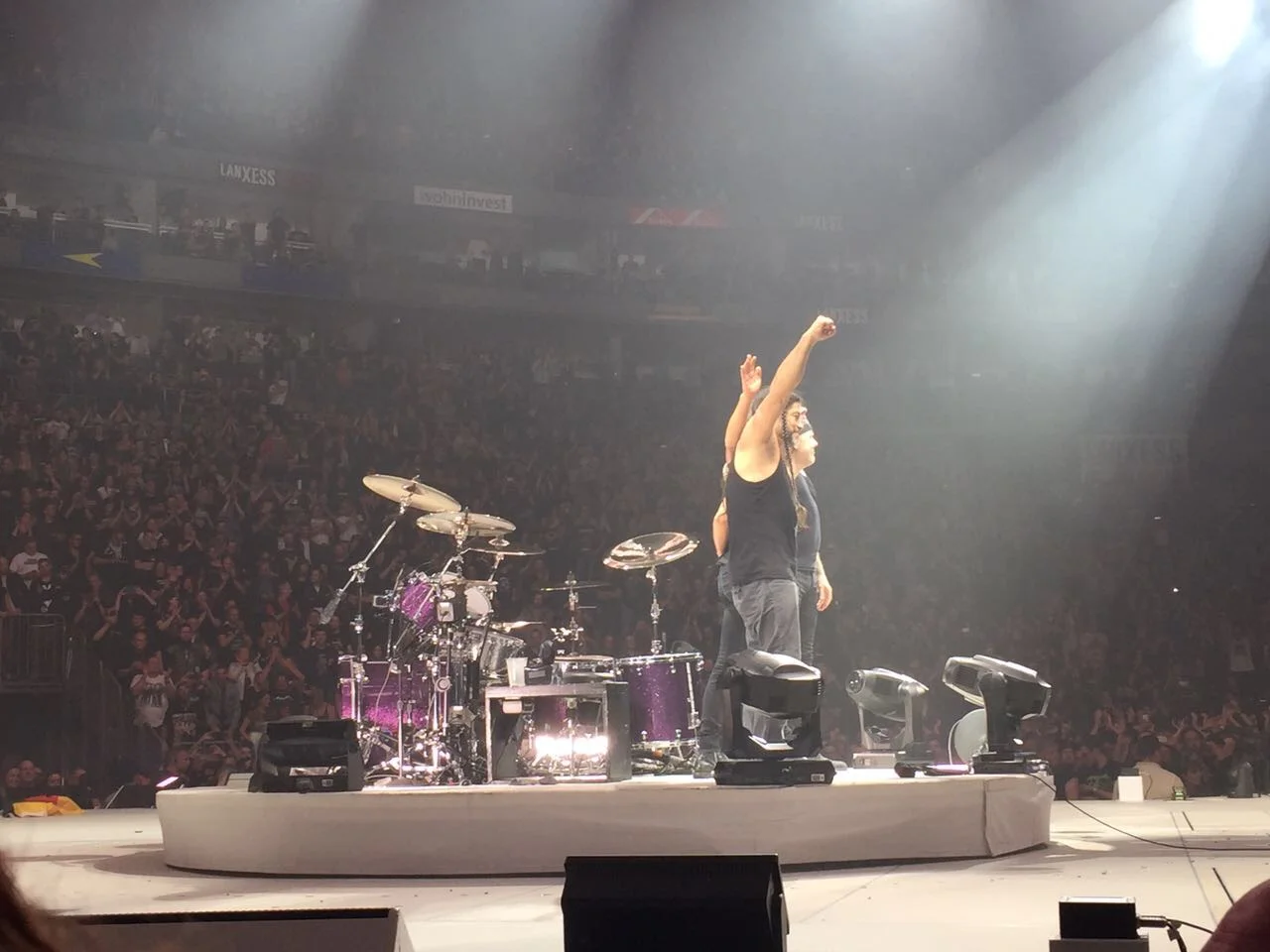

Die Problematik, ob man denn auch richtig platziert ist, löst sich flugs in Luft auf: permanent wechseln die Akteure die Position und buhlen an einer neuen Ecke um die Gunst des Publikums. So können wir unmittelbar konstatieren, dass „Papa“ Hetfield einen kurzen Popper-Haarschnitt, vor allem aber eine Kutte trägt, die so nahe an uns vorbeischwingt, dass wir den Aufnäher „In memory of Cliff Burton“ locker lesen können. Kirk stolziert im farbenfrohen 70er-Hemd umher, während Rob die Basketball-Hose gegen eine gemächlichere schwarze Jeans getauscht hat, aber seinen Zöpfen treu geblieben ist.

Der Sound ist blitzsauber, die Amps beschallen uns ja auch nicht wie gewohnt frontal (Bühne in der Mitte, nächste Episode), sondern hängen von der Hallendecke. Nach der rabiaten Attacke mit dem Titeltrack schließt sich nahtlos „Atlas, Rise!“ an, das frenetisch abgefeiert wird – vor allem von einer doch etwas exaltierten Dame vor uns, die im Verlauf des Abends völlig die Contenance verliert. Für Beatle-Mania ist doch eigentlich gar nicht mehr die Zeit? Sei’s drum, James wendet sich nun an uns, begrüßt wie mittlerweile ja üblich höflich die Metallica-Familie und kündigt an, man werde heute Abend jede Menge neue, aber auch etliche alte Nummern spielen, was man mit dem unverwüstlichen Schlachtross „Seek And Destroy“ auch sogleich fulminant umsetzt. Und plötzlich erwachen auch die schwarzen Würfel unter der Decke zum Leben, die sich als Teil einer ausgeklügelten Video-Show entpuppen, auf der zu diesem Song Konzertplakate von deutschen Gastspielen aus dem Jahr 1984 zeigen. Eine große Liebe zum Detail, die sich auch an anderen Stellen zeigt. Vor allem aber sind wir restlos begeistert vom Arrangement der ganzen Chose: Bühnenanordnung, klarer, nicht orkanhafter Sound und unmittelbare Nähe schaffen eine Atmosphäre, als ob man einem Privatkonzert beiwohnt, das die größte Thrash-Band des Planeten freundlicherweise heute für uns liefert. Dazu gehört auch, dass nach jedem Song jeder Akteur in seine Ecke stürmt, dort Instrumente wechselt oder was auch immer treibt, in jedem Falle aber quasi bei der Arbeit zu beobachten ist.

Nach „Through The Never“ kredenzen sie uns mit dem hervorragenden „The Day That Never Comes“ von der Death Magnetic-Scheibe eine Überraschung, die bislang nicht in der Setlist zu finden war. Der Papa wendet sich nun erneut an uns und zeigt seine Eigenschaften als Conferencier: „Is the sound alright for you? Some of you are way up there!“ Womit die armen Gesellen gemeint sind, die in durchaus schwindelerregender Höhe noch oberhalb der Logen platziert sind, wo die vermeintlich besseren Herrschaften mit Häppchen am Balkon stehen (ob das Roggenroll ist, müssen wir hier nicht ausführen). Die Frage „Are you alive??“ können wir wahrheitsgemäß bestätigen, und weiter im Takt mit dem Monstergroove von „Now That We’re Dead“, das in eine dann doch etwas überflüssige Percussion-Einlage mündet, bei der jeder Mitspieler auf einer aus dem Boden emporfahrenden Kiste herumhaut. Jetzt gebe es wieder einen ungewöhnlichen Song – „someone clapped! ha!“, humorig ist er mittlerweile zweifelsohne, der gute James, der früher doch gar so grimmig wirken wollte, und mit „Dream No More“ gibt es den einzigen schwachen Song des Abends, der wie auf Konserve sperrig daherkommt.

Aber das ist beim Über-Reißer „For Whom The Bell Tolls“ schnell vergessen, zu dem wie immer im richtigen Moment das Licht ausgeht, zu dem die Meute steil geht und zu dem Rob endlich wieder auch ein bißchen umherwatschelt (das macht er nicht mehr so häufig wie früher, geht halt doch auf die Gelenke). „Halo On Fire“ überzeugt als Wechselbad zwischen heftigen Attacken und atmosphärischen Parts, bevor sich eine spaßige Solo-Einlage von Kirk und Rob anschließt, bei dem Kirk unverkennbar den „Blackout“ der Scorpions runterrupft. Einstweilen zerrt man das aus der Ecke, was wir als Sofakissen verkannt haben und was sich nun als Liege entpuppt. Kirk überlässt seinen Arbeitskollegen die Bühne und wirft sich, nur für uns einsehbar, hin – und lässt sich einmal ordentlich durchdehnen. Thrash-Physio, sozusagen – denn danach springt er wieder wie eine Frühlingszwiebel über die Bretter. Nach dem Queen-Cover "Stone Cold Crazy" ziehen wir dann auf dem nächsten Wechselposten in der Setlist den Joker: anstelle von „The Memory Remains“ oder „Fuel“ dürfen wir uns über „Creeping Death“ freuen, das sie abfeuern, als wäre Ride the Lightning gestern erschienen – untermalt von feschen Pyro-Effekten, die uns ganz schön ins Schwitzen bringen.

Der Show-Einlagen-Kracher folgt nun auf dem Fuße: „There is a new drug, and people are drawn to it – it is called fame. Be careful – it’s always good to stay humble”, leitet James das krachige “Moth Into Flame” ein. Lady Gaga hat heute leider keine Zeit, dafür aber steigt aus dem Bühnenboden plötzlich eine ganze Armada von Glühlampen-bewehrten Drohnen auf, die offenkundig computergesteuert eine wundersame Choreographie aufführen – wie die Motten ins Licht eben. James sammelt einstweilen weitere Sympathiepunkte – „we are happy to see you all. Even those who boo are welcome!” – und begrüßt einen 12jährigen, der offenkundig von seinem alten Herrn mit eingepackt wurde: „You are 12 and at a Metallica concert! That’s cool. When I was 12, I did not go to a Metallica concert.” Zum Schwarzalbum-Vertreter “Sad But True” rastet die Menge – und die Dame vor uns – komplett aus, die für mich etwas schwierige Hymne „One“ zündet mit stimmiger Video-Inszenierung, und das Schlagzeug von Lars Ulrich hat sich mittlerweile soweit gedreht, dass wir ihn direkt begutachten können. Ein begnadeter Rhythmus-König wird er nie werden, aber das macht er mit Spielfreunde und Publikumskontakt wett – nach jedem Takt springt er auf, zieht Grimassen, schwitzt derartig auf die Felle, dass es bei jedem Schlag zurücksprüht – und das alles im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen mit einem Set, dessen Dimensionen eher an die örtlichen Blaskapelle als an eine Thrash-Institution erinnern. Respekt!

Der unsterbliche „Master Of Puppets“ fegt berauschend über uns hinweg, aus nächster Nähe sehen wir, wie treffsicher die anspruchsvollen Riffs auf die Griffbretter gezimmert werden. Großen Firlefanz gibt es in der kurzen Pause nun nicht, sie bleiben ja eh mehr oder weniger bei uns stehen, bevor der Zugabenblock mit dem kerzengerade herausgeholzten „Blackened“ zu ausladenden Pyros losprescht. „Nothing Else Matters“ war ja lange Zeit durch bildungsbürgerliche Akzeptanz und mediale Dauerpräsenz mausetot – live wirkt es heute durchaus erhaben und episch wie eh und je. Den krönenden Abschluss, aus 1000 Kehlen mit intoniert, bringt – natürlich – das sanfte Schlaflied vom Sandmann, zu dem showtechnisch nochmals alles aufgefahren wird. Außer den schwarzen Medizinbällen, die wir beim Rockavaria umherwerfen durften. Wir sind entzückt – es war vollständig anders als erwartet, vorderste Reihe, keinerlei Geschiebe oder sonstiges, nur andächtiges und begeistertes Zuhören bei einer Kombo, die live immer wieder auf ganzer Linie überzeugt – und heute auch überrascht. Man bewirft uns nun noch mit Unmengen Gitarrenplektren, die mit dem heutigen Datum und sogar einem stilisierten Kölner Dom geschmückt sind. Wunderbar. Höflich entlässt man uns denn auch: „Thank you for making Metallica feel good tonight!“ Keine Ursache, James.