Das beste Böse kommt zum Schluss: Black Sabbath verabschieden sich furios

/17.01.2017 Köln Lanxess-Arena

Legenden sollte man üblicherweise ja besser nicht treffen, zu oft vertragen sich dann Wunschbild und Realität nicht. Aber rühmliche Ausnahmen gibt es immer wieder, zumal sich an diesem kalten Januarabend eine wahrlich einmalige Chance bot. Niemand anders als die Erfinder des Heavy Metal gaben sich die Ehre. Ein letztes Mal. Und das ging nicht ohne uns.

The End. Unter diesem vielsagenden Motto durchqueren John Osbourne, Tony Iommi und Geezer Butler (Original-Drummer Bill Ward mag oder kann nicht mehr, je nach Quelle, die man studiert) derzeit die Bühnen der Welt. Und im Gegensatz zu vielen Kollegen darf man hier davon ausgehen, dass es dabei auch bleibt. Nach dem monumentalen, in dieser Form niemals mehr zu erwartenden Meisterstück „13“, das sie auf einer umjubelten Gastspielreise auch bei uns live wunderhaftiglich darboten (wir berichteten in unserer Schwestergazette), drehen die Herrschaften, die 1970 mit ihrem selbstbetitelten Debut im Handstreich ein ganzes Musikgenre schufen, noch eine Ehrenrunde, die mit zwei Ansetzungen in ihrer Heimat Birmingham am 2. und 4. Februar ihren finalen Abschluss finden wird. Relativ überraschend kam dabei auch eine letzte Station in Deutschland ins Spiel, und dafür nehmen wir sogar die doch ein wenig weitere Anreise nach Köln gerne auf uns.

Nachdem wir den Austragungsort (die Lanxess-Arena, die üblicherweise Eishockjai-Matches beherbergt und somit im engeren Wortsinne ein weites Rund bietet) im eisigen Wind einige Male umrundet haben und dennoch kein einziges Plakat zur heutigen Veranstaltung notieren können (dafür aber jede Menge Reklame für kommende Aufführungen deutschen Schlager-Grausen und Vertreter der definitiv nicht lustigen Schenkelklopf-Fraktion sowie einen WDR-Tross, der selbstverständlich vollkommen spontan jubelnde Schlachtbummler filmt), betrachten wir am Merchandise-Stand die feilgebotenen Souvenirs: neben den obligatorischen Leibchen gibt es auch eine eigens für die Tour aufgelegte (wahlweise auch signierte) CD mit neun unveröffentlichten Tracks, die den preislichen Rahmen dann doch etwas sprengt. So wandern wir denn also hinein, postieren uns direkt hinter der auch hier leider im Einsatz befindlichen Front Of Stage-Absperrung (die Unterteilung in erste und zweite Klasse mutet gerade bei dieser in frühen Tagen durchaus anarchischen Band nachgerade absurd an, aber von den „Golden VIP“-Paketen, die auch zu haben sind, wollen wir da gar nicht reden) und harren der Dinge, die da kommen werden.

Während sich die Ränge anfangs noch etwas mühselig füllen, entern eben diese Dinge um Punkt 8 Uhr in Form der Rival Sons die zwar große, aber spartanisch gestaltete Bühne. Die fünf Kalifornier um Fronter Jay Buchanan zelebrieren einen erdigen Retro-Hard Rock, der durchaus zur kommenden Attraktion passt und somit durchaus goutiert wird. Ausgerüstet mit Vintage-Arbeitsgeräten (u.a. wummernde Hammond-Orgel und die obligatorischen Orange-Verstärker), Glitzerjacken und geflochtenem Rauschebart feuern die Söhne ihre Stücke wie „Secret“ und „Electric Man“ in die Menge. Neben einer durchaus beachtlichen Sangesleistung bedankt sich Herr Buchanan, der uns teilweise einen sehr jungen Joe Cocker macht, mehrfach beim Publikum und den Gastgebern – das wirkt doch durchaus sympathisch. Nach guten 40 Minuten setzt ein feines „Keep On Swinging“ den Schlusspunkt unter eine mehr als nur ordentliche Leistung. Fein!

Die Pause nutzen wir zum Rundblick und stellen fest, dass wir hier ein durchaus eigenes Klientel um uns haben: neben den zu erwartenden älteren Semestern finden sich auch zahlreiche Jungspunde, darunter nicht wenige Kuttenträger, die ihre Joppen bestückt haben wie 1985 – irgendwie haben es die Altmeister geschafft, auch die zu begeistern, die das Material doch bestenfalls aus Mutterns Plattenschrank kennen dürften. Sei’s drum, everbody’s welcome – mit Ausnahme der drei Vollpfosten neben uns, die die konsumierten Getränke offenbar nicht ganz vertragen und meinen, sich ein wenig daneben benehmen zu müssen. Aber nachdem der Rädelsführer der drei sinnfreien Gestalten die Sache mit der Absperrung nicht ganz durchschaut (die ist nicht zum drüberkrabbeln gedacht), werden die nutzlosen Figuren von den eindrucksvollen Gentlemen, die offenbar alle auf den Namen „Steward“ hören, entsorgt. Und das ist auch gut so.

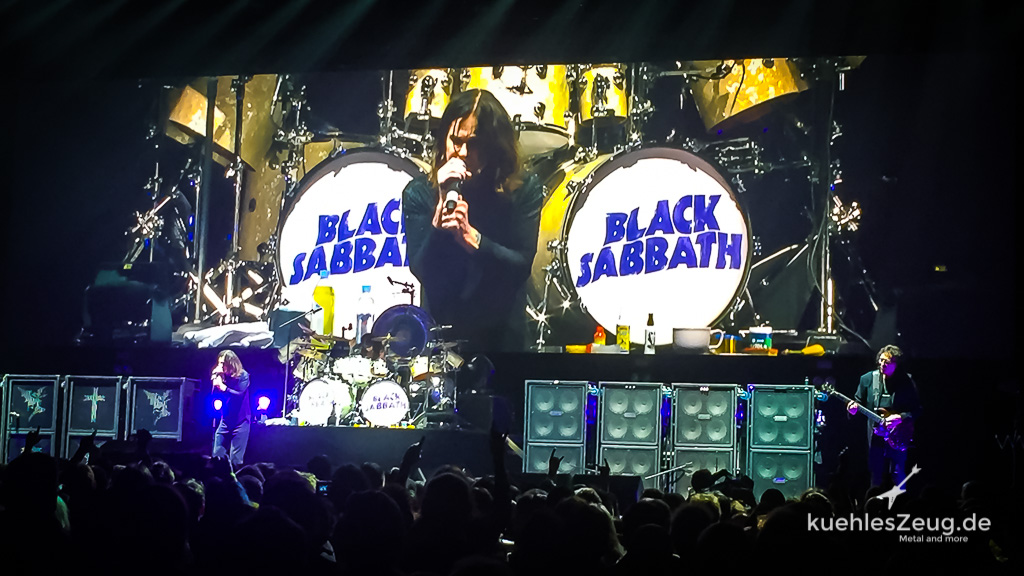

Als dann insgesamt sechs wagemutige Techniker das Beleuchtungsgerüst erklimmen, bringen wir uns endgültig in Stellung. Licht aus, Filmleinwand an: da verfolgen wir ein animiertes Endzeit-Szenario, in dem der Leibhaftige ordentlich austeilt, bevor dann das unheilsdräuende Gewitter-Intro losläuft. Die Kirchenglocke bimmelt fahl und dünn, dann setzt es einen Donnerschlag, und der Vorhang fällt zu dem Riff, mit dem 1970 das wahrhaft schwere Metall geboren wurde: das epochemachende, Band und Debut gleichermaßen betitelnde „Black Sabbath“ bricht über uns herein. Der Sound ist von Anfang an blitzsauber, drückend, von uns aus gesehen rechts auf der Bühne zelebriert Tony Iommi (wie stets im eleganten Frack und Sonnenbrille) den schleppenden, tonnenschweren Halbtonschritt, der auf seiner tiefer gestimmten Gitarre seinerzeit das Establishment verschreckte. Geezer Butler links von uns macht den gewohnt souveränen Eindruck mit seinem Bass, auf dessen Griffbrett deutlich die „13“ zu lesen steht, und Schlagzeuger Tommy Clufetos führt das vor, was wir auch schon auf der letzten Tour bestaunen durften: der Herr verdrischt die Felle bei jedem Takt, als ob es kein Morgen gäbe, entfaltet dadurch den immensen Druck, den Iommis Zentnerriffs brauchen, um richtig in die Magengrube zu fahren, und scheint auch optisch direkt den 70ern entsprungen. So, und nachdem die ersten Momente über uns hinweggefegt sind, kommt die bange Frage: kann er’s? weiß er, wo er gerade ist? Und einmal mehr zeigt der schlaksige Typ in der Mitte, der der breiteren Gesellschaft als der lustige Alte aus dem Fernsehen bekannt ist, warum er immer noch da oben steht: genauso glasklar wie der Rest des Sounds jammert der gute John seine Text ins Mikro, auf den Punkt, verstörend und sirenenhaft wie eh und je. Im Glitzerhemd macht er uns zwar nicht den Sprungteufel, aber er liefert eine astreine Leistung ab, die einfach zu dem Material gehört. „Hello, how you’re doing?“, begrüßt er uns wortreich, und ohne viel Federlesens geht es weiter mit „Fairies Wear Boots“.

Auch die Stücke, die auf Konserve für heutige Ohren etwas entlegen und ihrer Zeit entsprechend klingen, erstrahlen heute Abend modern wie eh und je. Auf der Bühne selbst verzichtet man auf jeden Schnickschnack, das Schlagzeug thront etwas erhöht in der Mitte, während das Geschehen von einer mächtigen Leinwand auch in den letzten Winkel der mittlerweile doch sehr gut gefüllten Arena (die Gazetten sprechen anschließend von 15.000 Besuchern) übertragen wird. So sehen wir jede Grimasse von Ozzy, der im Watschelgang über die Bühne kraucht, uns mit lustigem Seniorklatschen unterhält und immer wieder „Kuckuck“ in die Menge ruft (wahrscheinlich hat Sharon einen Deal mit einem Uhrenhersteller aus dem Schwarzwald, der eine Ozzclock lizenziert) – bevor er sich dann wieder am Mikroständer festhält, die Mähne schüttelt und seinen genialen Beitrag liefert. Mit „Under The Sun“ geht es dann weiter im Text, nachdem Ozzy uns das etatmäßige „Are you having a good time? I can’t fucking ‚ear ya!“ um die Ohren gehauen hat. Auf den Großleinwänden lässt sich famos verfolgen, wie filigran Meister Iommi mit seinen wie immer durch Gummimanschetten geschützten (weil verletzten) Fingerkuppen die Saiten bedient und wie melodisch Geezer Butler den Tieftöner zupft. „After Forever“ und „Into the Void“ werden durch psychedelisch verfremdete Filmschnipsel begleitet, und das folgende „Snowblind“ kündigt Ozzy wahrheitsgemäß an: „This one is about cocaine. We don’t do that shit anymore“.

Was sie immer noch tun ist diese Nummer herausragend darzubieten, mit einem atmosphärischen Solo, das die Meisterschaft des Saitenhexers Iommi illustriert. Ganz groß! Mr Osbourne applaudiert sich wie ein asiatischer Politiker nach jedem Stück selbst, watschelt weiter über die Bühne und stellt uns nun seine Mitstreiter vor, als ob das noch für irgendjemand der hier versammelten Anhänger erforderlich wäre „It’s time for War Pigs“, stellt er nun fest, und diese Antikriegshymne mit ihrem anfangs vertrackten Rhythmus, der dann einer Dampfwalze Platz macht, gerät zu einem wahren Triumphzug, bei dem vor allem Geezer Butler für offene Kinnladen sorgt und die Meute frenetisch mitsingt. „Behind The Walls Of Sleep“ kommt dann etwas verhaltener, aber nach einer kleinen Solo-Einlage von Herrn Butler lauert dann einer der Höhepunkte des Abends: das heavy schwingende „NIB“ erzeugt Gänsehaut allenthalben und entfaltet eine Magie, wie sie nur diese Meister der schwarzen Künste zu erzeugen in der Lage sind. Das ist groß, das setzt Maßstäbe, darauf baut ihr verdienter Ruf auf. Genial.

Nach „Hand Of Doom“ verschwindet Ozzy mit einem lakonischen „we’ll take a short break“ von der Bühne, und nach einem kurzen Anreißen des einzig heute fehlenden Juwels „Sabbath Bloody Sabbath“ folgen ihm seine Altersgenossen, während Drumtier Clufeto eine Soloeinlage abliefert. Die ist zwar ungemein kraftvoll und dynamisch (ein Wunder, dass die Schießbude dabei in einem Stück bleibt), aber dient doch deutlich sichtbar der Erholung der baldigen Ruheständler. Die sei ihnen auch gegönnt, denn nun erscheinen sie wieder und donnern nach einem Drumintro eines der wohl bekanntesten Riffs aller Zeiten und Welten heraus: der „Iron Man“ walzt alles nieder und beweist einmal mehr, warum dieser Klassiker zig Jahre später die Untermalung zum unfassbaren Filmtrailer für den gleichnamigen Marvel-Helden abgab – und warum Robert Downey jr. einen massiven Berechtigungsschein für das filmischen Tragen des Sabbath-T-Shirts erworben haben muss. Nach dem eher psychedelischen „Dirty Women“ setzt dann das finstere „Children Of The Grave“ einen ersten Schlusspunkt – und die um uns versammelten jüngeren Schlachtenbummler ticken dazu nach allen Regeln aus und veranstalten einen kleinen Moshpit. Zu einem Song, der mehr als 40 Jahre auf dem Buckel hat. Roggenroll. Und dann bedanken sie sich artig, man verschwindet, aber aus dem Off ruft uns Ozzy zu: „If you want, we will play one more song!“. Und genau einen einzigen spielen sie dann auch noch, natürlich die Nummer, die ihr erster richtiger Hit war und der bis heute in unzähligen Mutationen überlebt hat, obwohl er doch eigentlich recht simpel ist und aus der Not heraus noch schnell aufs Album kam: ein donnerndes „Paranoid“ setzt (inklusive dem einzigen Textaussetzer, den sich Ozzy heute leistet und gleich selbst deutlich humorvoll quittiert) einen krönenden Abschluss unter die Live-Karriere von Black Sabbath auf deutschem Boden, die in den späten 60ern mit regelmäßigen Auftritten im Hamburger Starclub (noch unter der Flagge „Earth“) ihren Anfang nahm. „The End“, so weht uns jetzt das Backdrop entgegen, vor dem sich Tony Iommi, Geezer Butler, John Osbourne und ihr Schlagwerker von uns verabschieden. Wir stehen noch ein bisschen da, schauen zu und schwelgen in der Erkenntnis: das war episch. Es war das Ende. Und wir waren dabei.