Der Mann mit dem Hut ist zurück: Guns n’Roses feiern ihre Auferstehung – in diesem Leben

/13.06.2017

München, Olympiastadion

Spielzeit: 2 Stunden 45 Minuten. 27 Songs. 67.500 Zuschauer. Konfettiregen. Hüte. Unter dem Zeltdach des Olympiastadions beweisen Guns n’Roses mühelos, dass sie immer noch der Inbegriff der Superlative sind, der ganz großen Geste, die es im Rock eigentlich doch gar nicht mehr gibt. Ob wir dabei waren? Nach 25 Jahren? Die Frage ist nicht ernst gemeint, oder?

„I remember this place.“ Axl blickt ins weite Rund, und wir glauben ihm gerne, dass ihm die markante Konstruktion im Gedächtnis geblieben ist. Immerhin kommt das Olympiastadion prominent im Video zu „Estranged“ vor, einem Stück, das später auch zur Darbietung gelangt und das erste Highlight des Sets markiert. Die Aufnahmen entstanden am 26. Juni 1993, als man auf der berühmt-berüchtigten Use Your Illusion-Tour auch in München gastierte – der rekordsetzenden Gastspielreise, auf der auch wir sie gleich zweimal erlebten. Genauer gesagt erstmals am 24. August 1991 in Mannheim, noch vor Veröffentlichung der beiden Doppelalben, und gleich mit einem der handfesten Skandale, für die die Gunners immer gut waren: nach drei Songs warf Axl das Mikro hin und verschwand, angeblich wegen „Strom auf der Bühne“ (Jahre später konnte man nachlesen: irgendwas saß ihm wieder mal quer, der Veranstalter musste einen Truck als Blockade über die Straße platzieren und so den Bus aufhalten, der schon abfahrbereit war, bevor es doch noch weiterging). Am 28. Mai 1992 in Stuttgart lief das Ganze dann planmäßiger ab, mit einem endlos scheinenden Meer aus Zuschauern auf den Cannstatter Wasen, ausladenden Darbietungen, Axl in Hotpants und Boxerstiefeln – wie man sie eben kannte, die größte Rock’n’Roll Band des Planeten, mit Songs, die sich ins kollektive Bewusstsein gezimmert haben, darunter Nummern für die Ewigkeit wie „Sweet Child O‘ Mine“, „Paradise City“ oder das MTV-Schlachtross „November Rain“, bevor das Kartenhaus aus musikalischer Genialität, narzisstischem Größenwahn und Rauschmitteln krachend zusammenbrach. Man zerstob in alle Winde, Axl wurstelte gefühlte Jahrhunderte mit einer wechselnden Statistentruppe an seinem „Chinese Democracy“-Werk, während Slash und Duff in All Star Kombos wie Velvet Revolver ihr auskömmliches, aber unspektakuläres Dasein fristeten und man sich gerne auch mal in Prozessen und Anfeindungen erging. Wann man denn mit einer Reunion der Originalbesetzung rechnen könne – auf diese Frage antwortete Axl noch 2012 lapidar, daraus werde in diesem Leben nichts mehr. Nun, die Zeit – sowie freie Terminkalender und drohende Ebbe in der Kasse - scheint alle Wunden zu heilen oder zumindest auf ein arbeitsfähiges Niveau zu bringen. Und Humor scheint man dann doch zu haben: selbstironisch benannte man die mächtige, mittlerweile immer weiter wachsende Tournee, die nach all den Jahrzehnten doch tatsächlich die drei führenden kreativen Köpfe wieder zusammenbringt, kurzerhand „Not in this Lifetime“.

Die zwei Ansetzungen in Deutschland (neben München gibt man sich auch in Hannover die Ehre) waren standesgemäß in Windeseile ausverkauft, und so ist es an diesem Abend angezeigt, durchaus früh anzureisen, was wir natürlich beherzigen und uns am späten Nachmittag vor den Toren des Stadions einfinden. Nach dem obligatorischen Besuch des Andenken-Standes (dem wir zwei feine Leibchen speziell für den München-Termin entnehmen) postieren wir uns am Nordeingang, wo pünktlich um 16.45 die Gitter aufgehen (mitnehmen darf man im Übrigen rein gar nichts mehr). Kurzer Blick in die Arena: die unsäglichen - mittlerweile sogar in zwei Sphären unterteilten - Front Of Stage-Bereiche, wo man gegen fürstliche Bezahlung locker nach vorne schlendern kann, machen nicht wie gefürchtet das halbe Stadion, sondern nur das vordere Drittel aus. Ein flinker Spurt ganz nach Art einer Iron Maiden-Hallenöffnung lohnt sich also, ganz nach vorne zur ersten Absperrung, die wir auch tatsächlich erreichen. Somit haben wir beste Sicht und auch einen mehr als brauchbaren Klang, als Phil Campbell seine Nachkömmlinge pünktlich (schon wieder!) um 18.15 den Reigen eröffnen.

Der gute Phil, bekanntlich vormals Saitenbieger an Lemmy Kilmisters Seite, pfeffert – wie gewohnt mit Mütze und locker tänzelnd - mit seinen Bastard Sons das gleiche Material heraus, das wir schon im Vorprogramm von Saxon im Dezember erleben konnten. „Big Mouth“ geht gleich ordentlich nach vorne, Shouter Neil Starr zeigt sich gut aufgelegt, so dass unterm Strich ein Flair von Motörhead mit etwas feingeistigerem Gesang entsteht. Groovig, eingängig, sympathisch, so geht es mit „Spiders“ und „Take Aim“ weiter, bevor es dann nach dem brandneuen „Straight Up“ das erste Motorkopf-Cover setzt: „Born To Raise Hell“ läuft sehr gut rein und führt zu den ersten Stimmungsausbrüchen des Nachmittags. Während die Sonne hinter das Zeltdach sinkt und uns angenehme Temperaturen schenkt, biegt die Campbell-Familie schon auf die Zielgerade ein. Zu „Ace Of Spades“ gibt es dann doch tatsächlich am helllichten Tag einen formidablen kleinen Pit, in dem diverse gestandene Mannsbilder das Tanzbein schwingen. 30 kurzweilige und sehr unterhaltsame Minuten!

Was man von dem nun folgenden Programmpunkt nun wirklich nicht behaupten kann. Aber lassen wir den Blick erst einmal durchs Publikum schweifen und konstatieren: gemischte Zuschauerschar, enorm viele GnR-Shirts (Anfang der 90er waren die ja inflationär), bisweilen sogar Kutten, und auch überraschend zahlreich die Jugend ist vertreten – offenbar ist das Phänomen der Gunners trotz jahrelanger Abstinenz immer noch präsent. Fein! Weniger fein ist dann das, was wir mit der Darbietung von The Kills nun über uns ergehen lassen müssen. Die blondmähnige, dürre Sängerin Alison Mosshart und Gitarrist Jamie Hince fabrizieren einen derart öden, langweiligen Brei, wie man ihn schon lange nicht mehr 45 Minuten lang ertragen musste. Das intellektuelle Musikfeuilleton mag hier vielleicht einen reduzierten, minimalistischen Sound mit Anleihen bei Punk, Blues und Independent Rock feiern – wir notieren ewig gleiche Tonabfolgen und gähnende Langeweile. Hinfort damit.

Kommen sie pünktlich? Kommen sie überhaupt? Diese Fragen waren Anfang der 90er bei einem Guns n‘Roses-Konzert mehr als berechtigt, oft wurden Auftritte um Stunden verzögert, verkürzt oder kurzerhand abgebrochen. Aber spätestens mit seinem aufsehenerregenden Job als Ersatz- und mittlerweile schon etatmäßigem Sänger bei AC/DC strafte Axl alle Kritiker Lügen: er reißt sich wohl am Riemen dieser Tage (man wird eben doch älter) und legt mit Angus & Co. eine Glanzleistung nach der anderen hin. Auch heute dauert es nicht allzu lange, bis auf den mächtigen Videoleinwänden (ansonsten gibt sich die Bühne eher karg und schmucklos) animierte Guns n’Roses-Logos erscheinen. Alsbald erklimmen auch die wagemutigen Beleuchter ihren Arbeitsplatz in schwindelerregenden Höhen, und das war ja schon in Stuttgart das Zeichen für den unmittelbar bevorstehenden Startschuss (ausführlicher war damals allerdings immer der Soundcheck, wo ein vermutlich akribisch ausgebildeter Stimmtrainer 25 Variationen des Wortes „yeah“ ins Mikrofon rief und diese Kunst dann an seinen Nachfolger weitergab, den wir liebevoll „son of yeah“ nannten). Fast auf den Punkt um 20 Uhr (20.10, für die Statisitk) beginnt das lustige Looney Tunes-Intro auf der Video-Installation, dann gibt es ein kurzes Instrumental, während man auf der seitlichen Tribüne schon in Jubelstürme ausbricht, weil die Protagonisten von dort schon zu erspähen sind.

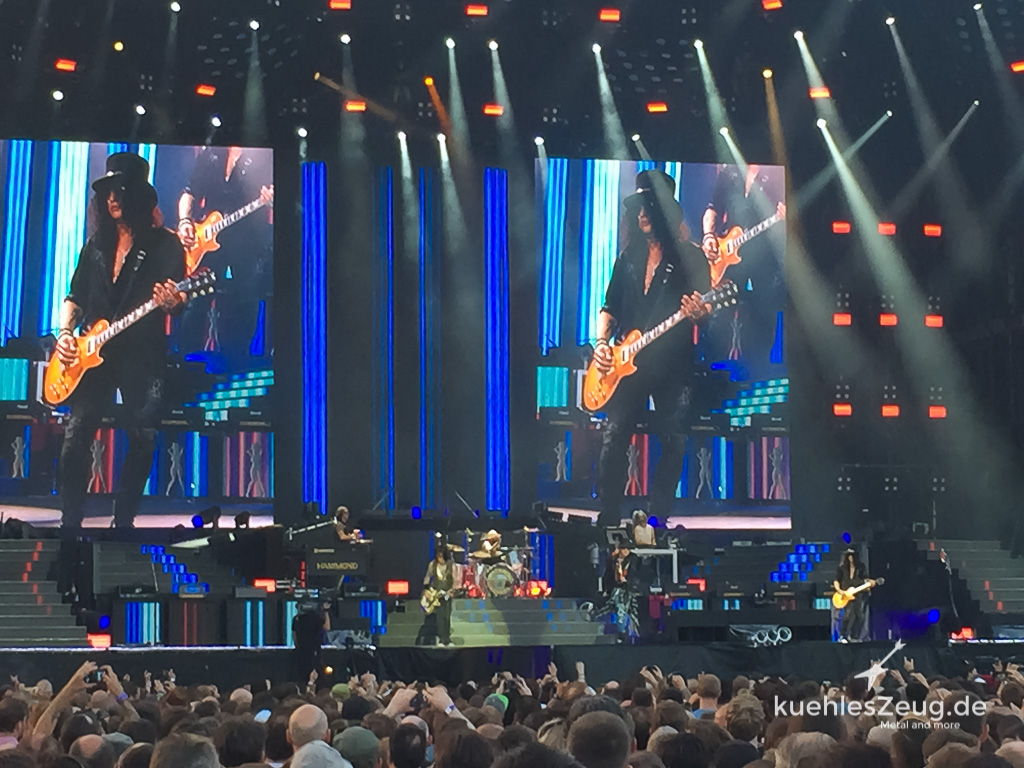

Und dann marschieren sie heraus, sie sind wirklich da: Duff McKagan und Slash mit dem nicht wohl nicht mehr abnehmbaren Zylinder intonieren die ersten Takte von „It’s So Easy“. Jawohl, das läuft, der Hoppelrhythmus sitzt, und die beiden hat man ja durchaus gesehen in den letzten Jahren. Man ist älter geworden, keine Frage, aber in Würde – vor allem der gute Duff macht einen sehr passablen David Bowie-Lookalike. Aber darum geht es jetzt eher weniger, jetzt marschiert Axl himself hervor und steigt ins Geschehen ein. Eine kleine Schrecksekunde ist das ja schon, das sei zugestanden, als er auf den Videoleinwänden überlebensgroß projiziert erscheint, ohne Bandana und kurze Hose: man hat ihn halt doch irgendwie noch als den drahtigen Springteufel in farbenfrohen Klamotten abgespeichert, aber die Zeit geht eben auch an ihm nicht vorbei (und diverse medizinische Behandlungen wohl auch nicht…). Sei’s drum, er soll singen, und das macht er – erst einmal tief. Er schnarrt den Text eher, die hohen Spitzen umschifft er weitgehend. Das früher permanente Tänzeln und Schlängeln um das Mikro blitzt, wenn auch zurückgenommen, manchmal noch auf – immerhin. Slashs Solo wird frenetisch bejubelt, und beim flugs folgenden „Mr Brownstone“ wiederholt sich der Eindruck: musikalisch alles im grünen Bereich, die Rhythmusfraktion mit Schlagwerker Frank Ferrer (der mächtig Dampf macht), Richard Fortus (der schon seit 2002 bei Axl tätig ist und vorher unter anderem ein Album mit Nena einspielte – kein Gag), Stamm-Keyboarder Dizzy Reed und Tasten-Neuzugang Melissa Reese (Haare: blau, Gesang: gut) steht wie eine Eins, Slash gniedelt Riffs und Melodien raffiniert wie eh und je, Duffs Bass kommt mächtig ins Spiel, die Videoeinspielungen verwandeln die Bühne in ein buntes Lichtmeer – aber Axl schwingt sich nicht in die Höhen, die sein extremes Organ und somit den klassischen Sound eben ausmachen. Ein leicht düsteres Gefühl macht sich breit – wenn das so weitergeht, dann droht hier Ungemach.

Aber da eilt ausgerechnet in Form des Titeltracks der oft geschmähten „Chinese Democracy“-Scheibe Rettung: untermalt von mächtigen Licht- und auch Pyroeffekten, kommt Axl immer besser in die Gänge und liefert hier seine erste überzeugende Leistung ab. Zumal der Song auch beileibe nicht schlecht ist. Aber nun kommt dann wirklich die Probe aufs Exempel: „you know where you are?“, tönt es – und endlich hat er sie gefunden, diese schneidende, giftige Höhe, dieses aggressive Zischen, das ihren Klang so stark geprägt hat. Und ja, wir wissen, wo wir sind: we’re in the jungle, baby! Es folgt das Gitarrenstakkato, das ihr Debut, diesen Meilenstein des sleazigen Hard Rock, 1987 eröffnete, und dann gibt es beim folgenden Stampfrhythmus kein Halten mehr: zu „Welcome to the Jungle“ ist erstmals kollektives Ausrasten angesagt, Axl windet sich wie ein (etwas hüftsteifer) Aal, Slashs Soli flirren, und die Stimmung kocht über, Crowdsurfer und Gerammel inklusive. Am hellen Tag. Puh. Das scheint doch noch formidabel werden zu können.

Das nun folgende „Double Talkin‘ Jive“ riss die Butter noch nie vom Brot, sondern gehört zu den nicht wenigen Füller-Songs auf den beiden viel zu langen Use Your Illusion-Scheiben, die eine Hälfte unsterblicher Klassiker und eine Hälfte unnötiges Material enthalten. Axl gönnt sich dabei eine längere Pause, wie das im Verlauf des Abends zur Regel wird: immer wieder verschwindet er hinter der Bühne, um sich a) wohl ein Kaltgetränk zu gönnen und b) umzukleiden. Denn nach gefühlt jedem Lied trägt er sowohl ein neues Leibchen – die Motive reichen von Harley Davidson über Tablettenschachteln bis hin zu Katzen – und vor allem eine neue Kopfbedeckung. Offenbar tritt er in einem Wettstreit gegen seinen Gitarristen an und hat dafür den verrückten Hutmacher engagiert: immer abgefahrener und (sichtlich stylish) abgeranzter werden seine Kappen, was alleine schon für Amüsemang sorgt, wobei Slash mit seinem per Sekundenkleber befestigten chapeau locker den Sieg davonträgt. Mit „Better“ kredenzt man uns dann einen weiteren Beitrag von „Chinese Democracy“, mit einem deftigen Stampf-Rhythmus und gefälligem Gesang von Frau Reese. Ordentlich, mehr nicht. Aber jetzt gilt es dann wieder: mit dem ausladenden „Estranged“ steht einer ihrer größten Geniestreiche auf dem Programm, durch den Axl sich vom leisen, getragenen Anfang bis hin zum überbordenden Finale gekonnt und mitreißend schwingt, komplett mit einer fulminanten Soloeinlage seines Hutkonkurrenten. Und endlich ist es da, dieses epische, alles überlagernde Gefühl, das die Sternstunden der Gunners ausmacht und das sich in einer prall gefüllten Open Air Arena am besten entfalten kann, viel besser als im Gewand der MTV-Videos, in das diese kleinen Kunstwerke verpackt wurden. Ein Glanzlicht, auch heute, und wir sind engültig überzeugt.

„Ah, this is what daylight looks like!“, kommentiert Axl launig, als die Scheinwerfer auf der Bühne für einen Moment erlöschen, bevor die krachige Version von „Live And Let Die“ sehr gerne genommen wird, zumal der Herr sich zu heftigen Schreien hinreißen lässt. Den alten Groover „Rocket Queen“ ziehen sie dann arg in die Länge – immerhin braucht Axl ein neues T-Shirt und einen neuen Hut! – Slash knödelt ein Solo mit einer Talkbox (also einer Gerätschaft, mit der man per Mundstück den Sound verfremden kann) – insgesamt ein wenig zu lange, aber sei‘s drum. Damals, 1991, da sagte Axl an dieser Stelle: „perhaps a little Arnold?“, und jeder wusste, was kam – nämlich der seinerzeit auf dem Terminator 2-Soundtrack schon veröffentlichte Reißer „You could me mine“, der es sogar in die deutschen Single-Charts schaffte (was zur kuriosen Szene führte, dass Etat-Schlafmütze Thomas Brennicke in den „Schlagern der Woche“ nach Axls markerschütterndem abschließenden Schrei vollkommen ungerührt kommentierte: „und das waren Guns n’Roses…“). Einer meiner persönlichen Favoriten – und heute leider der einzige Song, den sie auch musikalisch komplett versemmeln. Irgendetwas passt mit der Abstimmung nicht, das Schlagzeug scheint viel zu laut, man hört kaum Bass, und Axl scheitert an diesen zugegebenermaßen extremen Gesangspassagen dann doch hörbar. Wir schlagen ein Ei drüber und sind nicht nachtragend. Bei dritten und letzten „Chinese Democracy“-Beitrag, dem schön getragenen „This I Love“, zeigt sich Axl dann wieder trittsicher. Damit ist die Bühne frei für das musikalische Glanzstück des Abends schlechthin: schon das Intro „What we have here is failure to communicate“ sorgt für Verzückung (wobei wir die Schlachtenbummler um uns herum lieber mal nicht fragen, woher diese Zeilen denn eigentlich stammen), bevor dann das schon immer unfassbare „Civil War“ als epische Ode gegen den Krieg auf ganzer Linie (sic), mit gutem Gesang und musikalischer Raffinesse, brilliert. Ganz klar das beste Stück heute. Punktum.

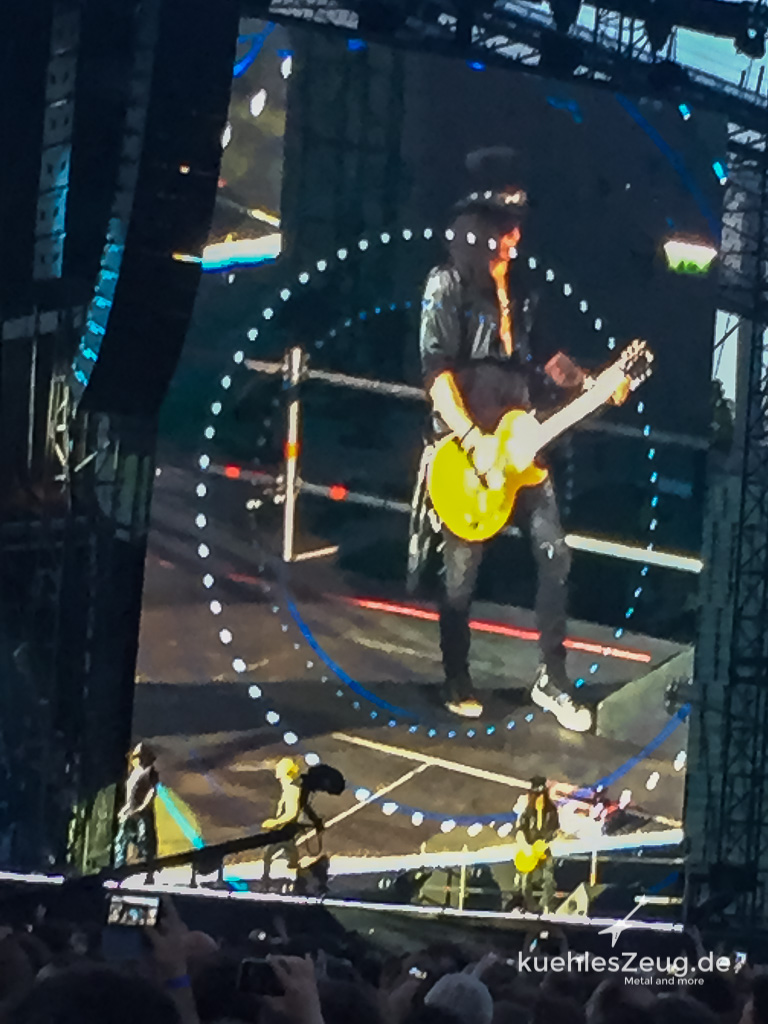

Das eher locker swingende „Yesterdays“ tut sich dagegen natürlich etwas schwer, aber funktioniert schön, was man von „Coma“ nicht behaupten kann: diese sperrige Nummer, die Use Your Illusion 1 beschließt, kann trotz vertracktem, schweren Rhythmus und farbenfrohen Animationen auch heute nicht überzeugen. Jetzt setzt Saul Hudson, landläufig bekannt als Slash, zu seiner Solo-Einlage an, zu der er im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen aus verschiedenen Gründen berechtigt ist: 1. Er kann‘s. 2. Er spielt nie sinnloses Genudel, sondern stets Melodien, gerne mit den restlichen Bandmitstreitern. So auch heute, er zelebriert „Speak Softly Love“ (besser bekannt als das Thema aus „Der Pate“) einfach zauberthaft – und nachdem er meterhoch auf den Videoleinwänden erscheint, sehen wir auch, dass seine Lederbutz am Hosenboden massiv durchgewetzt und notdürftig geflickt ist. Der Mann braucht eine neue Hose, was die Zusage zur Tour wohl erleichtert haben dürfte. Aus dem wunderbaren Klangteppich entwickelt sich dann – natürlich – DIE Signatur-Gitarren-Melodie der ausgehenden 80er: als Inbegriff des melodischen Sleaze Rocks schlug „Sweet Child O‘ Mine“ enorme Wellen und gereicht auch heute, in einer feinen, fast sanften Darbietung zur allgemeinen Verzückung. Einfach schön. Anstelle des nun eigentlich zu erwartenden „My Michelle“, auf die sich manch einer ganz besonders freute, feuern sie nun ein schmackiges „Out ta get me“ heraus, komplett mit frenetischen Brüllereien („I’m fuckin‘ innocent!“) und einem lustigen Tron-Animations-Video mit Autoverfolgungsjagd. Sauerei! Auf der Showtreppe versammeln sich dann Slash und Herr Fortus, um „Wish You Were Here“ von Pink Floyd zu kredenzen – wir fragen uns nur, warum?

Dann doch lieber noch ein Gunners-Song, die Herren! Im Schatten wird allerdings schon ein Klavier herbeigefahren, und das kann natürlich nur auf das Stück hindeuten, mit dem sie 1991 endgültig den Sprung in den Mainstream schafften und das in der Folge auf ungezählten Hochzeiten, Kappenabenden und Kegelausflügen vollständig zu Tode gedudelt wurde. Mit gemischten Gefühlen gehen ich also an „November Rain“ heran – und bin dann ganz schnell ganz leise. Denn wenn „Civil War“ vielleicht musikalisch einen Zacken besser war, diese Emotionalität und dieses wohlige Schauern, das schafft diese Nummer wieder so leichtfüßig wie damals, als sie noch nicht im Bürgertum angekommen war. Axl am Flügel (in roter Lederjoppe) zelebriert das Stück, meistert die gesanglichen Klippen famos, und auch das auslandende Ende tragen sie uns komplett vor. Im mittlerweile dunklen Stadion leuchten die mächtigen Scheinwerfer, es ist einfach magisch. Dafür werden Konzerte gemacht. „Knockin‘ On Heaven’s Door“ liefert dann noch Mitsing-Futter, wird wieder zu lange auseinandergezogen, aber das ist egal, der Novemberregen wirkt noch nach. So, meine Herrschaften, jetzt geht es auf die Zielgerade: Axl springt in Fransenjacke und Schlapphut hervor – der astreine Tom Mix-Look ist komplett, und zum räudigen Hohelied auf einen billigen Fusel namens „Nightrain“ passt das auch wunderbar.

Fill my cup, sagen wir da nur – und dann ist es (vorerst) vorbei. Wir schütteln uns ein wenig, da geht noch was, natürlich, auch wenn nach 23 Liedern schon mehr als zwei Stunden auf der Uhr stehen. Alsbald schlendert man auch wieder hervor, und jetzt müssen wir erst einmal durch „Black Hole Sun“ waten, den greatest (und only) hit von Soundgarden. Da helfen auch alle Gedanken an Sänger Chris Cornell oder einfallsreiche Animationen mit der Seattle Space Needle nichts: Grunge ist und bleibt Müll und passt zu den Gunners wie ein Pinguin in die Sauna. Da lassen wir uns doch viel lieber ein feines „Don’t Cry“ gefallen, bei dem sich erneut diese wunderbare Mischung aus bedächtigen und kraftvollen Parts entfalten kann. Bestens! Nach dem Who-Cover „The Seeker“ (geht ok, aber siehe oben - why?) gibt es dann – natürlich – den „anderen“, eigentlich mausetoten Hit: selbstverständlich beschließt „Paradise City“ das Geschehen, wobei das zu erwartende Gerammel ausbleibt – vielleicht ist man doch ein wenig müde geworden. Axl wirft das Mikro in die Menge, Schluss. Sie kommen dann noch einmal, verbeugen sich brav, man applaudiert uns, „thank you for having us“ – keine Ursache, Freunde. Es war uns ein Vergnügen, auch wenn wir anstelle der Covers doch eher gerne "Patience", "Think about you" oder "I used to love her" gehört hätten. Und wir sagen Euch was: wenn ihr in 25 Jahren wieder kommt, sind wir wieder dabei. Das mit dem sechs Stunden nicht die sanitären Anlagen aufsuchen (kann man natürlich, dann steht man aber halt eben ganz hinten), das könnte dann aber schwierig werden. Genau wie das mit dem Sprint. Aber davon abgesehen: auf uns könnt ihr zählen. Versprochen!